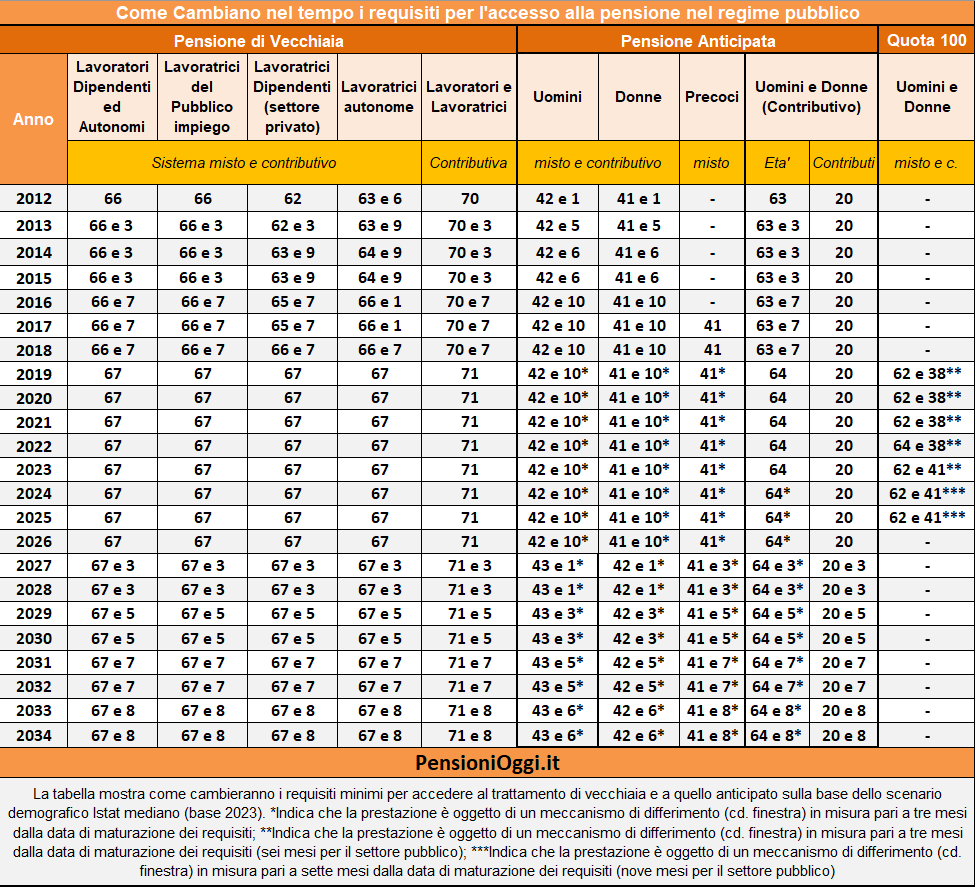

La speranza di vita torna a crescere. Per la prima volta dopo oltre un lustro i dati Istat mostrano che la speranza di vita alla nascita nell’anno 2024 è salita a 81,4 anni per gli uomini e a 85,5 anni per le donne, che si traduce in un incremento di sette mesi sullo scenario pensionistico. Dal 1° gennaio 2027 l’aumento, tuttavia, sarà di soli tre mesi per recuperare i mesi persi (quattro) durante il Covid-19.

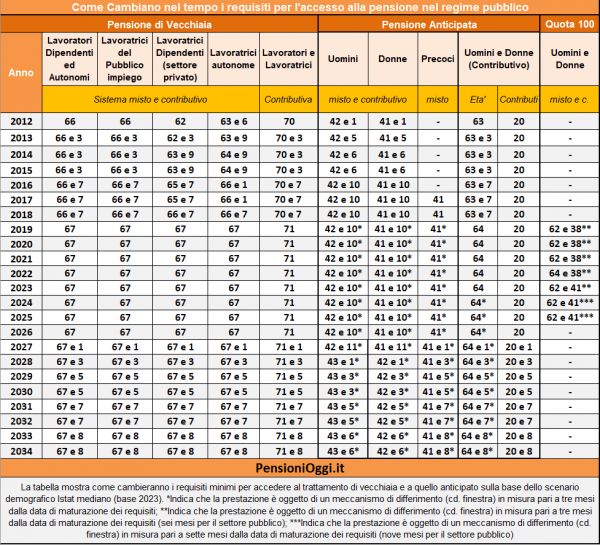

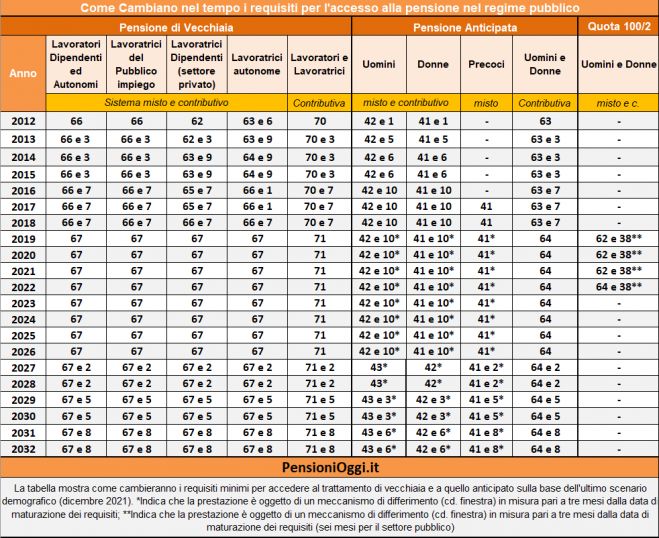

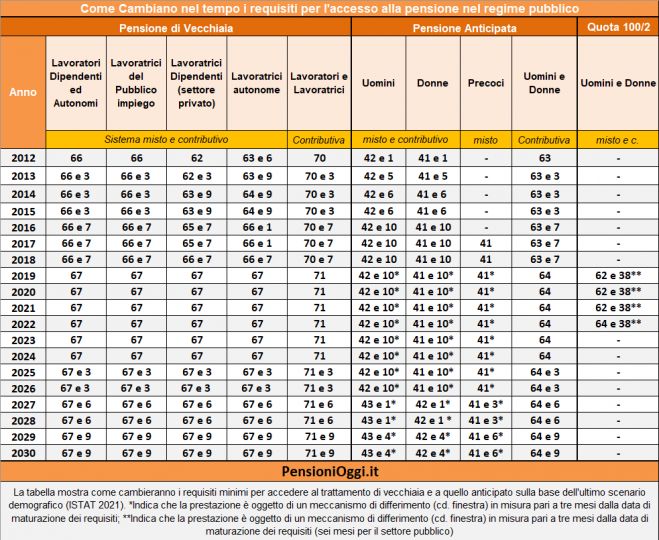

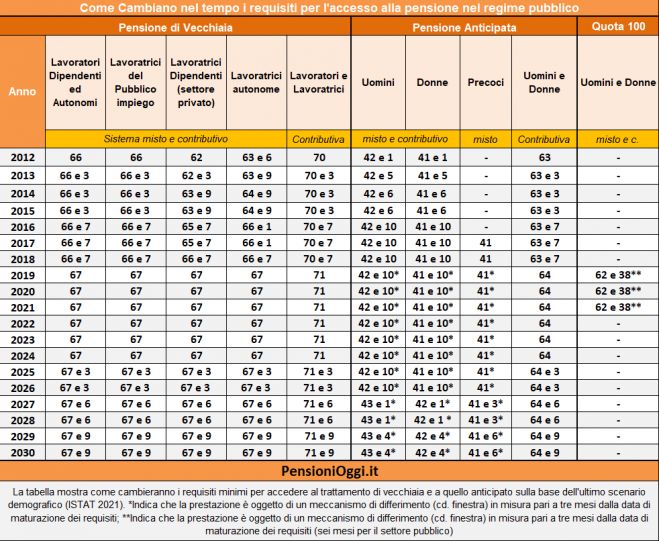

Come certificato nell’ultimo scenario demografico contenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Nota di aggiornamento al 25^ Rapporto sull’andamento della spesa pensionistica e assistenziale dal 1° gennaio 2027 l’età per il pensionamento di vecchiaia salirebbe, pertanto, da 67 a 67 anni e 3 mesi e quella per il pensionamento anticipato da 42 anni e 10 mesi a 43 anni ed un mese (42 anni ed un mese per le donne). Anche l’età per l’assegno sociale salirebbe da 67 anni a 67 anni e 3 mesi. Nei successivi due bienni ci sarebbe un ulteriore aumento di due mesi ciascuno; di un mese nel 2033 e di altri due mesi nel 2035. In tabella gli aumenti.

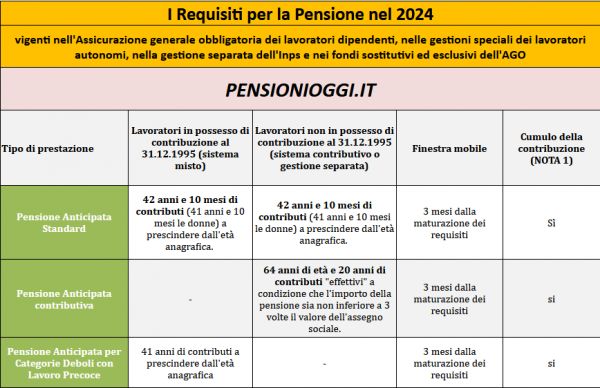

Per i giovani, cioè per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, l’aumento verrà applicato sui requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva che salirà da 71 anni a 71 anni e 3 mesi restando fermo il requisito contributivo pari a cinque anni di contribuzione «effettiva». E ben due volte sui requisiti per la cd. pensione anticipata contributiva: l’età anagrafica salirà da 64 anni a 64 anni e 3 mesi e la contribuzione «effettiva» da 20 a 20 anni e tre mesi, come stabilito dalla legge di bilancio del 2024 (legge n. 213/2023).

Su questa prestazione, peraltro, c’è stato un vero e proprio accanimento negli ultimi anni: è stato aumentato l’importo soglia da 2,8 volte a 3 volte il valore dell’assegno sociale (e a 3,2 volte dal 1° gennaio 2030); è stata introdotta una finestra mobile pari a 3 mesi; è stato inserito un tetto al valore della rendita previdenziale pari a cinque volte il trattamento minimo Inps sino al compimento dell’età di vecchiaia. Sostanzialmente si vuole disincentivare a tutti i costi il ricorso a questa prestazione che è l'unica forma di flessiblilità strutturale introdotta dalla Riforma Fornero nel 2012.

La posizione del Governo

Il condizionale è ancora d’obbligo perché l’adeguamento dovrà essere fissato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro atteso per la fine del 2025. La politica, quindi, ha ancora tutto il tempo per fermare il meccanismo. Sul punto il Ministro del Lavoro, Claudio Durigon, ha anticipato che l’adeguamento sarà sterilizzato ma per farlo serve un apposito provvedimento avente forza di legge che dovrà passare all’esame delle Camere nei prossimi mesi. L’Inps, per ora, si è mossa in anticipo e nei suoi simulatori previdenziali ha mantenuto fermi i requisiti pensionistici attuali sino al 31 dicembre 2028.

Già in passato il legislatore è intervenuto per bloccare gli adeguamenti. Nel 2019 è stato disapplicato (retroattivamente) l’adeguamento di cinque mesi sui requisiti per la pensione anticipata che, pertanto, sono rimasti fermi a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) scontando, tuttavia, l’introduzione di una finestra mobile di tre mesi, prima assente. Idem per i requisiti di accesso alla pensione per gli addetti alle mansioni particolarmente faticose e pesanti (Dlgs n. 67/2011) il cui blocco «dura» sino al 31 dicembre 2026. Ora lo scenario dovrebbe ripetersi e c’è da sperare che non debba essere «scontato» con un ulteriore allungamento delle finestre mobili.